作者: 馮鍇 來源: 牡丹晚報 發表時間: 2025-08-05 09:35

□記者 馮鍇

如果說發生在1939年3月的樊壩戰斗是八路軍挺進魯西、開辟抗日根據地的奠基之戰,那么發生在鄆城縣的另一場戰斗——1941年1月的潘溪渡伏擊戰,則是八路軍運用“圍點打援、伏擊圍殲”戰術取得全殲日軍的經典戰例。

如今,來到鄆城縣潘渡鎮,一片祥和安靜,行走在這片土地上,雖然難尋當年那場戰斗的痕跡,但不少紅色教育展廳中,都有對這場戰斗的描述,看著當年這場戰斗的史料,聽著老人們講述自己兒時最愛聽的戰斗故事,依然讓生長在和平年代的我們心潮澎湃。

巧定戰術,圍點打援

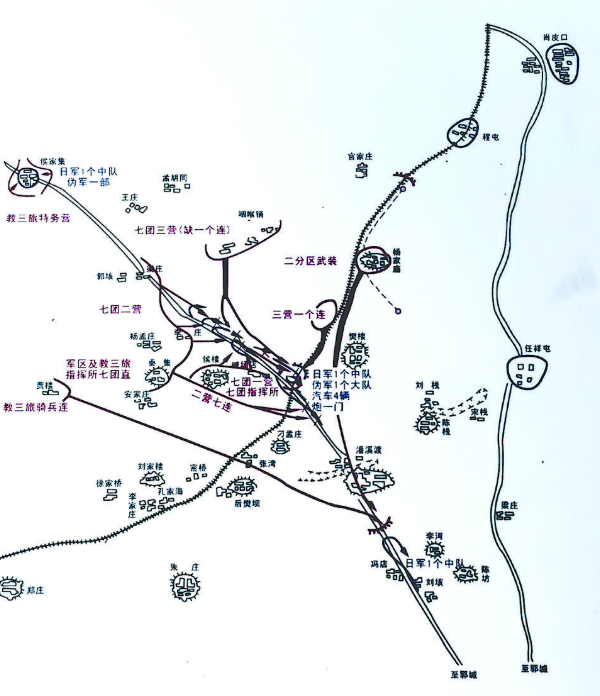

“這場戰斗就是著名的潘溪渡戰斗……”8月2日,在冀魯豫邊區革命紀念館的一間展廳內,“潘溪渡戰斗經過要圖”前,講解員向游客介紹這場戰斗的經過。這張地圖上,分別標注著八路軍兵力部署、進攻方向,以及日軍據點、支援及撤退方向等信息,也將人拉回那場令人蕩氣回腸的戰斗。

1940年底,魯西軍區決定集中兵力,殲滅鄆城日偽軍一部,以打擊其囂張氣焰。同時將敵人注意力吸引到鄆城西北的侯集方向,掩護教導三旅第九團南下開辟巨野南部根據地。根據鄆城日偽軍活動規律,魯西軍區定下了“圍點打援、伏擊圍殲”的戰術。

1941年元旦剛過,八路軍部分干部化裝進入侯集至鄆城之間公路兩側地帶,秘密偵察地形,選擇了伏擊敵人的戰場,擬定了戰斗方案,決定以魯西軍區特務營和地方游擊隊圍攻侯集據點,吸引鄆城日偽軍出城增援;以主力七團位于鄆城至侯集必經的堿場店村附近的公路兩側,布成袋形陣地,伏擊援兵。同時,對發起戰斗時機、如何切斷敵人退路、如何伏擊敵人援軍等進行了詳細部署。

看著戰斗經過要圖,遙想當年八路軍指戰員在地圖前反復推敲、精確標注伏擊點的場景,他們的智謀和勇氣令人贊嘆。

佯攻據點,引蛇出洞

展廳內,一張老照片展示了八路軍戰士躲在掩體之后,密切注視前方動態的情景,無聲地將我們的思緒拉回到那個戰火紛飛的寒冬。

1941年1月7日午夜,寒星閃爍,北風刺骨。按照事先部署,八路軍對侯集據點發起圍攻,在猛烈的炮火掩護下,迅速穿過敵人第一道塹壕,直抵敵人第二道塹壕前沿。

一場突襲讓據點內的敵人措手不及,按照當時的情況,拿下該據點并非難事。然而,八路軍志不在此,吸引敵軍來援才是真正目的。于是,突擊排故意將云梯暴露地面,步步向敵逼近,擺出強攻陣勢。

這招果然奏效,八路軍通過偵察獲悉,侯集據點日偽軍彈藥缺乏,請求鄆城派兵火速增援,鄆城之敵命令侯集日偽軍堅守,并立即出動日軍1個加強中隊、1個警備大隊、汽車4輛、九二式步兵炮1門,前往增援。

得到可靠軍情后,八路軍加強了對侯集據點的攻勢,促使日偽軍迅速增援。

四面合圍,伏擊圍殲

蛇已出洞,負責圍殲的戰士們嚴陣以待,一場漂亮的伏擊戰即將打響。

1941年1月8日11時許,敵軍援兵行至潘渡村時,突然停止前進,命小股騎兵和便衣特務到堿場店搜索,沒有發現異常,遂令偽警備大隊400余人開路,日軍分乘4輛汽車保持一定距離,炮兵帶九二式步兵炮尾隨前進。

13時許,敵方援軍主力大部分進入堿場店伏擊圈。日騎兵發覺房頂有埋伏,立即調轉馬頭,企圖回竄。負責在此伏擊的七團團長劉正當機立斷,發出攻擊信號。

霎時,輕重機槍居高臨下向日偽軍猛烈掃射,手榴彈在敵群中開花。在火力掩護下,戰士們端起刺刀,沖入敵群,日偽軍暈頭轉向,紛紛向村東潰逃。

已過堿場店的日偽軍先頭部隊,聽到槍聲,急忙向村內回竄。這時,七團參謀長程正杰帶領二營由郭垓、秦集跟蹤追擊,直插堿場店和潘渡之間,團政委楊俊生帶領三營,由侯樓、樊樓迅速強占了堿場店村東大堤,從東向西包抄過來,對逃至村東之敵主力展開側擊,形成對敵四面合圍攻勢。

八路軍與被圍之敵展開肉搏戰,敵人無力招架,死傷大半。4輛敵車3輛被截獲焚燒,另一輛企圖越野逃跑,也于潘渡附近被擊毀。殘敵30余人倉惶逃至堿場店東南方的大堤上,妄圖憑借有利地形負隅頑抗,三營和一營隨即追來,經過一場激戰,全殲該敵。

戰斗接近尾聲時,縣城日偽軍再次增援,在潘渡東南被嚴陣以待的旅騎兵連和二分區特務連給以沉重打擊。17時戰斗勝利結束,全殲日軍1個加強中隊和1個偽軍警備大隊,斃日偽軍300余人,首創平原地區全殲日軍中隊級單位的戰例。

擒敵奪炮,成就傳奇

在紀念館這個展廳里,最引人注目的是一門步兵炮—潘溪渡伏擊戰中我軍繳獲的日軍九二式步兵炮復制品。值得一提的是,當時繳獲的九二式步兵炮是入侵山東日軍僅有的三門之一,根據這門步兵炮仿制、改良,生產出我軍軍工第一門步兵炮“蓋亮號”。

當時,潘溪渡伏擊戰在堿場店打響時,未進村的敵炮兵見前面主力遭到伏擊,急忙調頭撤至大堤東南,沿公路向潘渡方向奔逃。八路軍二營立即向該敵猛擊,將敵人拉炮的馬匹擊斃,并搶先插入切斷敵人退路。在八路軍指戰員猛烈攻擊下,敵軍炮兵于潘渡村北被圍殲,敵九二式步兵炮被繳。

由于當時繳獲的炮彈僅有6發,一旦炮彈打光,這門步兵炮便成了中看不中用的東西。為此,軍區兵工廠克服無機器、無原料、無技術人才等困難,經過多次試驗,終于研制出炮彈。有了炮,又有了炮彈,冀魯豫根據地軍隊如虎添翼,這門步兵炮也成為對日戰斗的“急先鋒”。

然而,幾年后,意外發生了,由于長年作戰,這門炮在1945年5月17日東平縣小寨戰斗中意外炸膛。按照部隊首長指示,我軍兵工廠接到仿造九二式步兵炮的緊急任務,這一重擔落在技術人員蓋亮身上。

按照當時的條件,這個任務并不簡單,除了面臨技術問題,原材料也是十分現實的難題。為解決技術難題,蓋亮帶領攻關小組把炸了膛的日軍九二式步兵炮所有零部件拆解,逐一進行仿制,還對炮栓等關鍵部件進行改造,射程更遠。經過日夜鉆研,1946年4月,攻關小組終于試制成功我軍軍工史上第一門步兵炮,將其命名為“蓋亮號”。

潘溪渡伏擊戰是八路軍魯西軍區在平原無險的困境下,以非凡智慧與無畏勇氣譜寫的抗戰壯歌,如黑夜中的火炬,極大振奮了魯西乃至整個華北軍民的抗戰斗志與必勝信念。潘溪渡的硝煙雖已散去,但那浴血奮戰的英雄群像、那以弱勝強的戰斗智慧、那同仇敵愾的民族氣節,早已熔鑄為一座不朽的精神豐碑,永遠銘刻在中華民族抵御外侮的偉大史詩中,昭示著正義力量終將戰勝一切侵略者,照亮后人前行的道路。

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號